Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) sont à la croisée des chemins : déjà financé à hauteur de 5 à 6 milliards d’euros par an depuis 2019, ce dispositif massif, très critiqué par plusieurs rapports récents, pourrait tripler ses montants et ses impacts négatifs, à moins d’être globalement transformé.

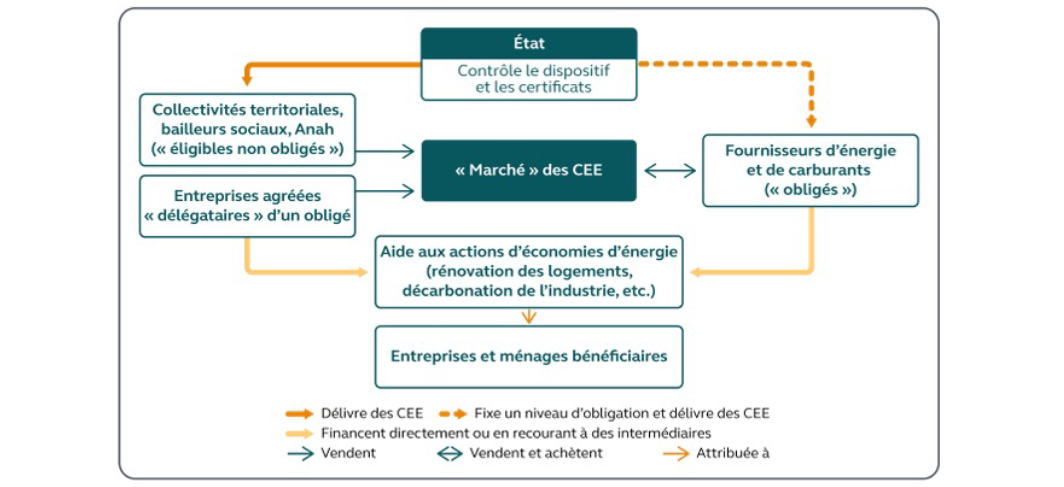

Comment résumer ce très complexe instrument et ce qui lui est reproché ? Créé en 2005, ce dispositif “oblige” les grands fournisseurs d’énergie à financer des actions d’économies d’énergie, afin d’atteindre un objectif pluriannuel réparti au prorata de leurs ventes. Si ces “obligés” n’atteignent pas leurs objectifs, ils devront payer une amende en fin de période (environ 3 fois le prix des CEE manquants). En échange, TotalEnergies, Engie, EDF et les autres grands fournisseurs peuvent répercuter le coût de ces CEE sur les factures énergétiques des ménages et entreprises.

Les CEE sont formulés en économie d’énergie finale théorique et cumulée sur la durée de vie d’une action, par exemple autour de 140 MWh cumulés (ou “MWhc”) sur 30 ans pour l’isolation de 100 m² de combles. Le prix d’un MWhc est valorisé dans une bourse où les obligés et d’autres acteurs peuvent échanger ces certificats, dont le cours actuel est d’environ 8,5 €/MWhc. Pour favoriser certains travaux, ces primes sont parfois bonifiées par l’État : l’économie d’énergie attendue est fictivement multipliée par 2 à 4 pour que la prime soit 2 à 4 fois plus élevée. L’ensemble du dispositif est piloté par la direction de l’énergie et du climat (DGEC), qui comptabilise les CEE délivrés ou achetés :

Schéma simplifié du fonctionnement du dispositif des CEE

Source : Cour des comptes

Les CEE concernent surtout les logements qui concentrent 2/3 des primes, loin devant le tertiaire et l’industrie. S’agissant des logements, les primes CEE sont en majorité cumulées aux aides Ma prime rénov “simples” (voir ONRE 2023 p.34 et 2022 p.22), pour un total d’environ 5 milliards par an, principalement pour l’isolation des combles et les changements de chauffage. Soit près de 5 fois les montants consacrés aux rénovations performantes “accompagnées”, même si ces soutiens devraient augmenter en 2025 au vu des résultats encourageants du 3e trimestre (en dossiers déposés).

Alors que le gouvernement met en avant les CEE pour atteindre ses objectifs européens en lui attribuant un gain de “24 TWh par an” (soit 1,5 % de la consommation du pays) et envisage de tripler les montants en jeu, les évaluations récentes soulignent à l’inverse un coût élevé, des effets très surestimés et des fraudes massives… au point pour la Cour des comptes d’envisager sa “suppression”. Résumons d’abord les principaux défauts cumulés de ce système complexe :

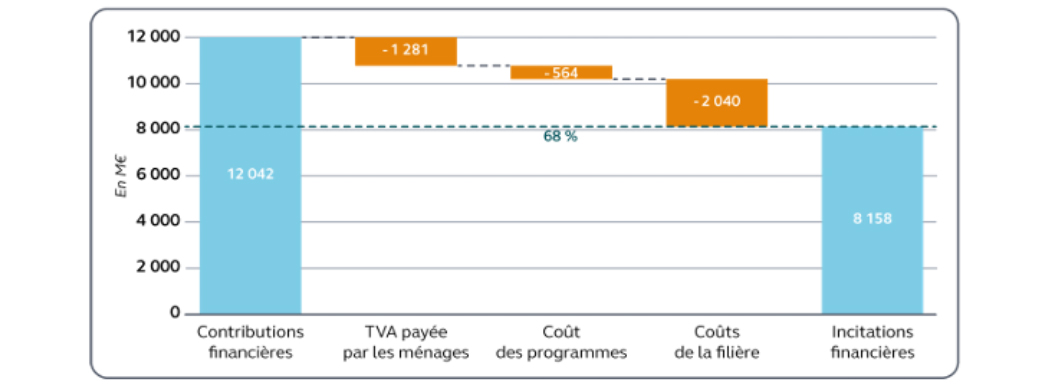

Une “taxe privée” dont moins de 70 % est reversé, pour des économies d’énergie très surestimées et des fraudes massives

1. Premier sujet, les CEE supposés “hors budget” sont en réalité une taxe privée et opaque sur les factures d’énergie, directement prélevée par les grands fournisseurs de carburants, gaz et électricité, à hauteur de 8 à 9 c/litre et 0,7 à 0,9 c/kwh en 2023-2024 (Cour des comptes 2024, CRE 2024 et UFIP). L’ensemble représente plus de 6 Mds par an payés aux 2/3 par les ménages soit 160 €/an en moyenne et plus de 300 €/an pour les ménages exposés (gros rouleurs et/ou occupant une maison passoire).

2. Second problème, autour de 25 % du coût des CEE est capté par les intermédiaires du système, des fournisseurs d’énergie aux vendeurs de fichiers de démarchage. Ces “frais et marges” sont estimés entre 20 et 30 % par la Cour des comptes et les Inspections et ont même atteint le taux incroyable de 55 % pour les “isolations à 1 euro” selon une étude de 2020 de l’Ademe. En comparaison, les frais de gestion des programmes pilotés par l’Anah et les collectivités sont 4 à 5 fois inférieurs (environ 30 M€ pour gérer 500 M€/an selon un rapport de 2018 p.24).

Flux financier du dispositif des CEE entre 2022 et 2023 (en millions d’euros)

Source : Cour des comptes

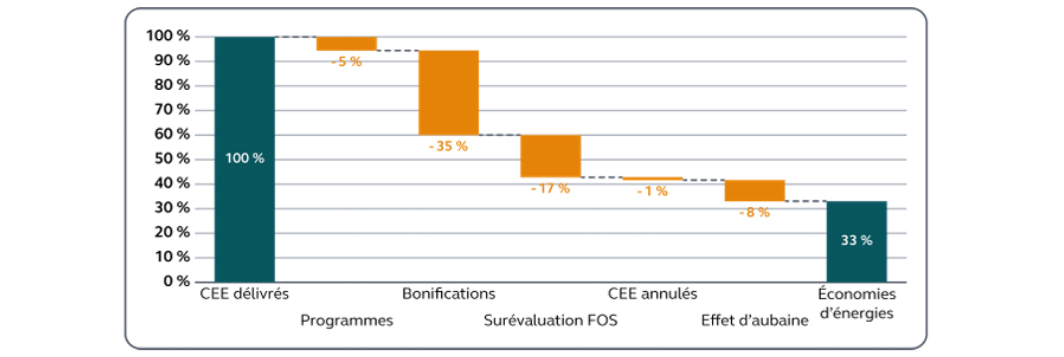

3. Au cœur de la justification de ce système, les impacts “théoriques” des travaux soutenus sont au mieux 2 fois plus limités que ceux affichés et transmis à l’UE. La France déclare en effet plus de 20 Twh/an (hors bonifications “fictives”) depuis 2020, soit environ -15 Twh/an pour le résidentiel. Avec les résultats affichés, la consommation des logements aurait dû baisser de plus de 25 % depuis 2014 grâce aux seuls CEE… alors qu’elle n’a diminué que d’environ 5 % à climat constant selon le bilan énergétique 2022(1). Plusieurs raisons expliquent ces écarts :

- Les impacts “théoriques” sont très surestimés : ils sont en réalité au mieux de 6 à 7 Twh/an selon les bilans ONRE (Observatoire national de la rénovation énergétique) et la Cour des comptes. Cet écart s’explique surtout par les Fiches des Opérations Standardisées (FOS) utilisées par ce dispositif, qui n’utilisent pas les mêmes hypothèses que les DPE ou autres calculs conventionnels et ont longtemps été réalisées par les professionnels concernés en conflit d’intérêt, ce qui est sévèrement dénoncé par la Cour des comptes.

- Ces impacts théoriques n’incluent pas les effets d’aubaine et les effets rebond (ce qui est normal) et sont d’autant plus éloignés de la réalité que les travaux peu adaptés (ex. pose de pompes à chaleur dans des maisons non isolées) sont fréquents… et les fraudes massives.

Écarts entre les CEE délivrés en 2022 et 2023 et l’estimation des économies d’énergie imputables au dispositif (en pourcentage des CEE délivrés)

Source : Cour des comptes

4. Les CEE sont concernés depuis 2017 par un taux de fraude longtemps minimisé autour de 2 % par les précédents gouvernements, malgré de nombreux retours de terrain très au-delà de ces niveaux, puis discrètement reconnu entre 20 à 50 % pour les chauffages et les combles dans le Bilan CEE de 2022 (révélé dans Society août 2023). Ce qui a été confirmé par les 25 % à 33 % de non-conformité des isolations et PAC après contrôle aléatoire indiqués par la Cour des comptes.

Ce taux de fraude dépasse même les 50 % pour les CEE “rénovation globale d’une maison”, selon Que choisir et Marianne (qui évoquent la complicité active de TotalEnergies) et notre analyse des fichiers de cette opération relayée par AEF et Médiapart. Cet ordre de grandeur de fraudes a récemment été confirmé par la Cour des comptes (« au moins 45 % des opérations sont totalement anormales ») et par le rapport des Inspections, qui évoque même davantage d’opérations suspectes. En effet, cette opération était particulièrement propice à la fraude, car l’aide est fonction du gain total de consommation estimé. Multiplier par 2 les surfaces et par 2 la consommation initiale permet donc de multiplier par 4 les CEE encaissés à hauteur de 30 000 euros en moyenne pour des travaux souvent limités à la pose d’une PAC et à une isolation partielle… mais affichés comme atteignant le BBC (Bâtiment basse consommation).

Au final, 2,3 milliards d’€ ont été engagés pour 78 000 maisons affichées à 180 m² et 600 kwh/m²/an d’énergie finale en moyenne. Or selon l’ONRE il n’existe en France que 68 000 logements, soit moins de 50 000 maisons de plus de 100 m² avec une consommation finale de plus de 450 kwh/m²/an. La fraude a donc très probablement dépassé le milliard d’€ sur cette seule opération.

Ces fraudes sont facilitées par l’absence d’accompagnement indépendant des ménages (le plus efficace pour limiter les fraudes et les travaux non adaptés) et par une impunité quasi-totale des fraudeurs : les contrôles sont pilotés à 90 % par les obligés (et parfois réalisés par leurs propres bureaux de contrôle), les annulations de CEE sont inférieures à 10 % des fraudes estimées et seulement 20 M de sanctions ont été prononcées contre plus d’1 Md d’amendes encourues (qui sont d’environ 5 fois le prix des CEE “non conformes” annulés selon le code de l’énergie).

Des efforts de “lutte contre les fraudes” sont régulièrement annoncés depuis 2018, mais avec une impunité et des fraudes qui ne font que croître. Cet échec n’est en réalité pas surprenant car dans ce système, la fraude permet aux obligés d’atteindre plus rapidement leurs objectifs et donc de ne pas payer d’amende tout en répercutant leurs coûts et marges… et à l’État d’afficher des “chiffres” les plus élevés possibles d’économies d’énergie, en complément d’impacts “théoriques” surestimés.

La prochaine période : des risques sans précédent à moins d’une transformation de ce système

Pour la prochaine “période” des CEE qui débute en 2026, le quasi-doublement des objectifs envisagé est très risqué en termes d’impacts sociaux des fraudes et des hausses de prix. En effet, les objectifs actuels sont atteints grâce à des fiches très surévaluées et à des bonifications élevées (les opérations à “1 euro”)… qui ont généré un taux de fraude sans précédent. Le prix unitaire des CEE étant prévu à la hausse d’environ 50 % (sur un marché de quotas, plus l’obligation est difficile à atteindre, plus les prix sont élevés), la répercussion sur les factures des CEE pourrait donc passer de 5-6 Mds/an à 15 Mds/an selon les estimations en partie convergentes des rapports ADEME ou Colombus, par ailleurs très opposés sur la question du “gisement” économiquement accessible. Soit autour de 500 euros/an par ménage et plus de 800 euros/an pour les ménages exposés, avec peu d’alternatives soutenues “en face” : quasiment aucun financement de mobilité électrique (alors que les CEE sont financés à 40 % par les carburants) et des incitations aux travaux diminuées par d’importantes marges, fraudes et malfaçons.

De plus, cette forte montée des taxes sur les énergies va percuter la montée en puissance de la nouvelle taxe carbone “ETS2” imposée à l’échelle UE (au moins 8 Mds/an prévus pour la France). Or même en cas de reversement à 100 % de cette nouvelle taxe avec des modalités limitant les pertes pour les ménages contraints (voir l’article sur l’ETS2), ces hausses simultanées risquent d’avoir des impacts économiques, sociaux et politiques incontrôlables, l’ensemble représentant 3 à 4 fois la hausse de la taxe carbone prévue entre 2017 et 2019, avant son gel suite à la crise des Gilets jaunes.

Au vu de l’ensemble de ces constats, la Cour des comptes envisage donc la “suppression” totale des CEE. Anticipant la volonté du législateur de maintenir ce système, elle recommande a minima une “réforme d’ampleur”, mais préconise surtout la “transformation du dispositif en fonds budgétaire”, comme l’a fait le Danemark qui a abandonné un système similaire de CEE en raison de sa faible efficacité réelle et des fraudes massives constatées.

La solution de loin la plus efficace, également envisagée par une note récente du Conseil d’Analyse Économique, serait de transformer les CEE en une simple contribution des énergéticiens reversée à 100 % aux investissements les plus efficaces pour réduire les factures d’énergie. Cela pourrait ajouter 2 à 3 Mds/an pour les rénovations d’ampleur accompagnées et au moins 2 Mds/an pour les leasings électriques étendus aux revenus moyens et petites entreprises (également impactés par les 40 % de recettes prélevées sur les carburants). Cette transformation aurait quatre avantages majeurs : des économies d’énergies réelles nettement plus élevées(2), des alternatives efficaces accessibles au plus grand nombre, une forte limitation des fraudes et la récupération de plus d’1 Md/an de coûts de gestion et marges inutiles (à budget constant).

Dans un contexte budgétaire très tendu, près de 6 Mds/an pourraient ainsi être débloquées pour les meilleures alternatives écologiques dès 2026. De plus, avec la transformation de 6 Mds/an de CEE en contribution “affectée” directement aux rénovations performantes et à un leasing social étendu, l’acceptabilité et les effets de l’ETS2 seraient renforcés. En revanche, l’ajout de près de 20 Mds de taxes énergétiques avec peu de soutiens aux alternatives permettant de les réduire ne pourra que renforcer le climat de populisme anti-écologique qui se répand en France et en Europe.

(1) Plus précisément, la baisse de consommation du parc d’avant 2014 est d’environ 10 % dans la mesure où l’augmentation de 8 % des résidences principales entre 2014 et 2022 a ajouté environ 4 % de consommation (le neuf consommant environ 2 fois moins que l’ensemble des logements). Sur ce parc d’avant 2014, les CEE ayant cofinancé moins de la moitié des travaux, l’économie d’énergie qu’il est possible de leur (co)attribuer ne peut dépasser 5 %.

(2) Rappelons que les rénovations performantes accompagnées par des opérateurs indépendants permettent des gains effectifs de 50 à 80 % (soit 1 000 à 2 000 euros de réduction des factures le plus souvent) attestés dans de nombreuses études, dont notamment ADEME PerfinMind pour les maisons et Dena, pour les immeubles. Par ailleurs, les expériences locales ambitieuses de rénovation accompagnée ont démontré qu’il était possible d’atteindre un rythme annuel de 3 % du parc rénové de manière performante avec des aides similaires au nouveau dispositif national, dont le dernier bilan indique un rythme de dépôt atteignant déjà 150 000 rénovations d’ampleur privées par an.