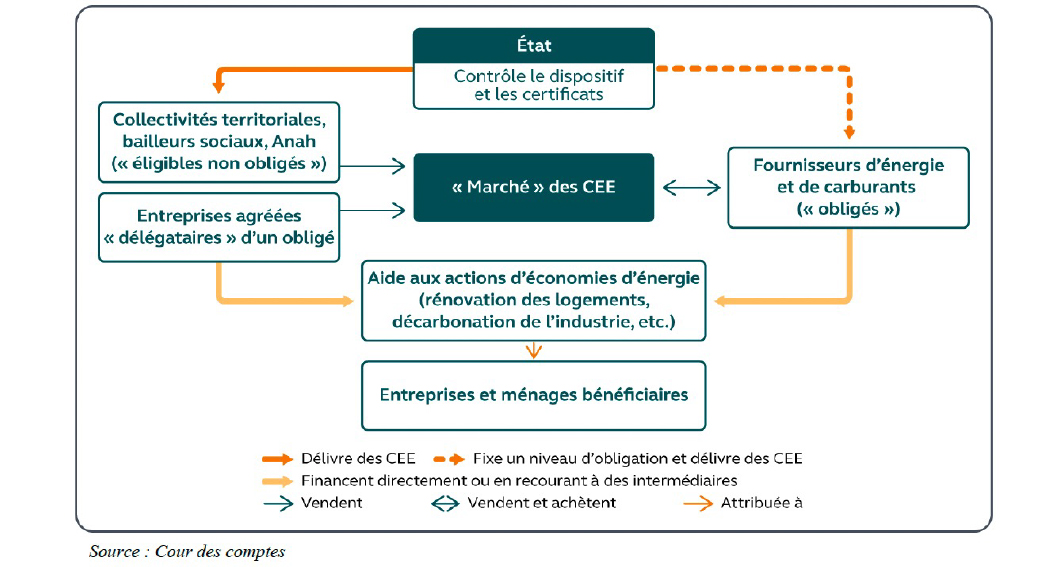

Créé en 2005, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est un mécanisme réglementaire obligeant les fournisseurs d’énergie, autrement appelés “les obligés”, à réaliser des économies d’énergie en entreprenant différentes actions auprès des consommateurs d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Ces économies d’énergie sont exprimées en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale(1)). Les obligés ont également la possibilité d’acheter des CEE à d’autres acteurs ayant mené des actions d’économies d’énergie. Ils peuvent aussi obtenir des certificats en contribuant financièrement à des programmes d’information, d’accompagnement et de formation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, ou de réduction de la précarité énergétique. Des fiches d’opérations standardisées, définies par arrêtés, sont élaborées pour faciliter le montage d’actions d’économies d’énergie.

Une sixième période des certificats d’économie d’énergie va s’ouvrir au 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2030. Les enjeux sont de taille : 5 millions de ménages souffrent de précarité énergétique et notre consommation d’énergie doit être divisée par 2 d’ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Bien qu’il soit aujourd’hui l’un des principaux outils de réduction de la consommation d’énergie, le dispositif des CEE a besoin d’être fortement réformé pour mieux concilier efficacité et justice sociale. Il présente, en effet, des défauts qui persistent depuis de nombreuses années, notamment son manque d’efficacité comme l’ont souligné les récents rapports d’évaluation de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances. Alors que le gouvernement doit publier au printemps 2025 une série de décrets pour garantir son cadre d’application, le réseau Cler et Agir pour le climat plaident pour que les recettes issues du dispositif soient fléchées vers les dispositifs et solutions les plus efficaces en termes d’économies d’énergie et d’accompagnement des ménages vers la réduction de leurs consommations d’énergie.

Parmi les décrets sur la sixième période des CEE (2026-2030) doit notamment figurer le volume d’économies d’énergie que les obligés (fournisseurs d’énergie et de carburants automobiles) devront permettre aux consommateurs de réaliser, via le système des certificats d’économie d’énergie (CEE). Parce que les obligés vont répercuter le coût supplémentaire sur la facture des consommateurs d’énergie, le dispositif des CEE se doit d’être le plus efficace possible pour permettre la réalisation d’économies d’énergie notamment chez les ménages les plus exposés (définis comme résidant dans une passoire énergétique et roulant beaucoup avec leur véhicule à moteur thermique).

Zoom sur le fonctionnement des CEE

L’ensemble du dispositif des CEE est piloté par la direction de l’énergie et du climat (DGEC), rattachée au ministère de la Transition écologique et au ministère de l’Économie.

Les CEE sont formulés en économie d’énergie finale théorique, cumulée et actualisée sur la durée de vie d’une action, par exemple autour de 140 MWh cumac sur 30 ans pour l’isolation de 100 m² de combles. Le prix d’un MWh cumac est valorisé dans une bourse où les obligés et d’autres acteurs peuvent échanger ces certificats, dont le cours actuel est d’environ 8,5 €/MWh cumac. Pour favoriser certains travaux, ces primes sont parfois bonifiées par l’État : l’économie d’énergie attendue est fictivement multipliée par 2 à 4 pour que la prime soit 2 à 4 fois plus élevée. Ceci représente donc une économie d’énergie théorique.

La DGEC comptabilise les CEE délivrés ou achetés :

Les CEE concernent surtout le résidentiel qui concentre deux tiers des primes, loin devant le tertiaire et l’industrie. Les primes CEE sont en majorité cumulées aux aides MaPrimeRénov “gestes” pour un total d’environ 5 milliards d’euros par an, principalement pour l’isolation des combles et les changements de systèmes de chauffage depuis 2022.

Le dispositif des CEE présente un coût important, qui pèse davantage sur les ménages modestes

Le dispositif des CEE est un instrument complexe qui implique des intermédiaires et un marché où ils sont vendus et achetés. Ils sont pour le consommateur (ménages, entreprises, établissements publics) à la fois synonymes de :

- “taxe privée”, prélevée par les fournisseurs d’énergie à hauteur de 5 à 6 milliards d’euros par an ;

- “aide privée”, affectée à des travaux d’efficacité énergétique, associés à des économies d’énergie théoriques.

Les ménages paient en moyenne 160 euros chaque année sur leurs factures de gaz, d’électricité et/ou de carburant pour financer les CEE, soit environ 4 % de leur facture annuelle. Pour les habitants de passoires énergétiques et les personnes utilisant beaucoup leur véhicule, ce prélèvement peut atteindre 300 euros. Il est en outre régressif : il affecte davantage les ménages modestes, qui certes consomment moins d’énergie, mais consacrent une part plus importante de leur budget aux dépenses énergétiques que les ménages aisés. Selon la Cour des comptes, la fiscalité est environ 4 fois supérieure pour les ménages les plus modestes par rapport aux ménages les plus aisés, en proportion de leurs revenus.

Une augmentation de 50% des objectifs d’économies d’énergie pourrait entraîner une hausse annuelle de 150 euros en moyenne par an sur la facture d’énergie de chaque ménage et jusqu’à 300 euros pour les ménages les plus exposés. Cette pression financière devrait en outre être aggravée par l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2027, du nouveau marché carbone européen (ETS 2), taxe européenne sur les énergies fossiles, étendue désormais aux secteurs du bâtiment et des transports et dont le mécanisme de redistribution prévu (Fonds Social pour le Climat) est très insuffisant.

Malgré son coût, le dispositif des CEE participe de manière insuffisante aux économies d’énergie réelles

Environ 25 % du coût des CEE sont captés par les intermédiaires (des fournisseurs d’énergie aux vendeurs de fichiers de démarchage) pour les frais de gestion et les marges réalisées selon la Cour des comptes et les Inspections. Ces “frais et marges” au pourcentage considérable ont même atteint le taux incroyable de 55 % pour les “isolations à 1 euro” selon une étude de 2020 de l’Ademe. En comparaison, les frais de gestion des aides pilotées par l’Anah et les collectivités sont 4 à 5 fois inférieurs(2).

Les résultats sur les 75 % restants sont très loin de ceux affichés et transmis à l’Union européenne par la France, à savoir plus de 20 TWh d’économies d’énergie par an (hors bonifications “fictives”) depuis 2020, soit environ 15 TWh/an pour le secteur résidentiel. Avec de tels chiffres, la consommation énergétique des logements aurait dû baisser de plus de 25 % depuis 2014 grâce aux seuls CEE alors qu’elle n’a diminué que d’environ 5 % à climat constant selon le bilan énergétique 2022. Deux raisons principales expliquent cet écart :

- les fiches d’opérations standardisées (FOS), sur lesquelles sont adossés les CEE, n’utilisent pas les mêmes hypothèses que les Diagnostics de Performance Energétique (DPE) ou les autres calculs conventionnels d’économies d’énergie. Elles ont, en outre, longtemps été réalisées par les professionnels concernés, en conflit d’intérêt, ce qui est sévèrement dénoncé par la Cour des comptes. Les fiches d’opérations standardisées surestiment donc très largement les économies d’énergie obtenues, et correspondent au mieux à 6 à 7 TWh/an pour le secteur résidentiel selon les bilans Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE) et Cour des comptes ;

- les CEE sont concernés depuis 2017 par un taux de fraudes et de non-conformités longtemps minimisé autour de 2 % par les précédents gouvernements, malgré de nombreux retours de terrain très au-delà de ces niveaux, puis discrètement reconnu entre 20 à 50 % pour les chauffages et les combles dans le bilan CEE de 2022. Ce qui a été confirmé par les 25 % à 33 % de non-conformité des isolations et pompes à chaleur (PAC) après contrôle aléatoire indiqués par la Cour des comptes.

Par ailleurs, la majorité des CEE visent des “petits travaux” qui auraient été réalisés sans ces aides (ex : changement de chaudières, isolation des combles, poêles à bois…). Les effets d’aubaine sont donc importants et relativisent encore l’efficacité du dispositif. L’effet d’ajout de travaux non prévus n’est attesté que dans 60 % des rénovations au mieux : un taux de 30 % à 50 % d’aubaine pour les particuliers est relevé dans l’évaluation de l’ADEME de 2019, et de plus de 50 % dans l’étude Mines PSL.

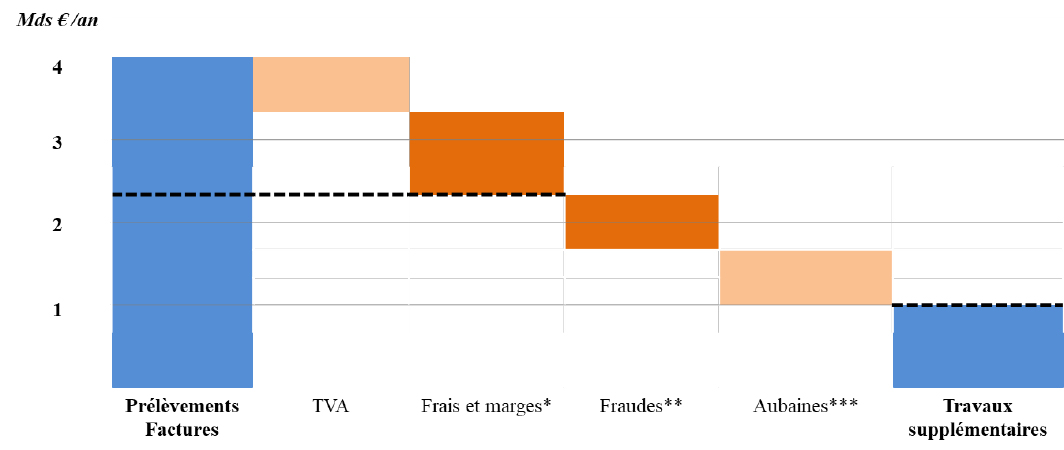

Dans le secteur résidentiel, sur 4 milliards d’euros par an prélevés sur les factures des ménages depuis 2019, seuls les deux tiers (environ 2,3 milliards d’euros par an) sont reversés en incitations financières et moins d’un quart (1 milliard d’euros par an) sont reversés pour des travaux supplémentaires (sans fraudes et non déjà prévus sans les aides).

Part des hausses de factures CEE reversées pour des travaux supplémentaires

*Moyenne de 25 % des estimations Ademe 2019 (25 %), Cour des comptes 2024 (20 %) et Inspections 2024 (30 %).

**Moyenne de 30 % de travaux inexistants, sur-déclarés (ex. 200 m² déclarés vs. 100 m² réels) et/ou avec malfaçons (ex. moindre performance des systèmes de chauffage ou des isolants) selon les contrôles aléatoires décrits dans le bilan DGEC 2023, Cour des comptes 2024 et Inspections 2024 (taux minimum car près de 50 % des contrôles n’ont pas pu être réalisés).

***Moyenne de 40 % d’effets d’aubaine selon Ademe 2019 (30 à 50 %) et Mines-PSL 2020 (50 %)

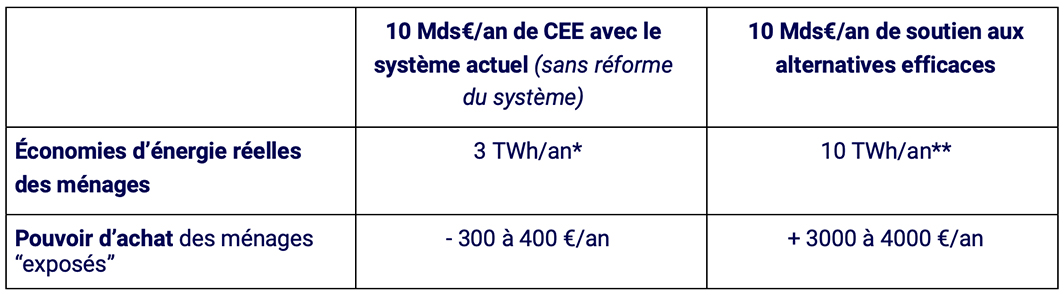

Au total, l’impact direct de ces aides est donc au mieux de 3 TWh d’économies d’énergie par an en considérant au moins 20 % de fraudes (sur les travaux les plus subventionnés, qui attirent les fraudeurs) et 30 % d’effets d’aubaine (plutôt sur les travaux les plus simples et les moins coûteux, qui auraient été engagés sans aide).

De plus, environ les deux tiers de cet impact en termes d’économies d’énergie sont également soutenus par les aides MaPrimeRénov’, en particulier pour les changements de systèmes de chauffage et l’isolation des murs. L’impact spécifique des CEE n’est donc qu’au mieux de 2 TWh par an (si l’on ne compte pas deux fois les travaux cofinancés par MaPrimeRénov’).

La 6e période des CEE : une opportunité sociale et climatique pour combiner économies d’énergie et maîtrise du coût du dispositif

Malgré des failles importantes, le dispositif des CEE contribue à financer aujourd’hui des éléments essentiels de la politique publique de rénovation énergétique et de lutte contre la précarité énergétique, deux leviers indispensables pour baisser les consommations d’énergie, améliorer le pouvoir d’achat, baisser les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les inégalités sociales.

Alors qu’une nouvelle période CEE s’ouvre au 1er janvier 2026, avec un volume d’obligations qui pourrait être supérieur de 50 %, le réseau Cler et Agir pour le climat plaident pour que le gouvernement amende le dispositif avec une double exigence : orienter le mécanisme des CEE vers des économies d’énergie réelles (en dehors des programmes)(3) et améliorer le pouvoir d’achat des ménages qui en ont le plus besoin.

Les recettes issues des CEE doivent être fléchées en priorité vers les solutions les plus efficaces en termes d’économies d’énergie et d’accompagnement à la baisse des consommations pour que tous les Français et Françaises, et particulièrement les plus vulnérables, sortent gagnants de la transition énergétique.

Ainsi, le réseau Cler et Agir pour le climat demandent au gouvernement de réhausser la contribution financière des CEE aux dispositifs existants visant à soutenir la rénovation énergétique performante des logements, la lutte contre la précarité énergétique et la transition du secteur des transports.

Augmenter les financements en faveur de la rénovation performante

En 2024, la refonte de MaPrimeRénov’ a permis de recentrer le système d’aides publiques vers la rénovation performante des logements. Le passage d’une rénovation performante sur dix en 2023 à une rénovation performante sur quatre en 2024 souligne la réussite de la réforme du dispositif. Avec une ambition des travaux en nette hausse, un ciblage à 69 % sur des ménages aux revenus modestes et très modestes et à 75 % sur des passoires énergétiques, la dynamique doit être soutenue et les financements renforcés.

Pour accroître cette dynamique positive, il conviendrait de réformer le dispositif des CEE pour l’orienter, de la même façon, en priorité vers les rénovations performantes.

En effet, le mécanisme des CEE est encore aujourd’hui très largement basé sur la réalisation de travaux par gestes dans le secteur résidentiel, par exemple le changement de chaudières ou l’isolation des combles. Cette orientation du dispositif affecte grandement son efficacité par le saupoudrage qu’il implique des fonds disponibles vers des travaux inefficaces énergétiquement, sans approche globale des projets de rénovation, ni prise en compte des objectifs nationaux de long-terme (600 000 rénovations d’ampleur par an d’ici 2030 et rénovation de l’ensemble du parc au niveau BBC ou équivalent d’ici 2050).

Le réseau Cler et Agir pour le climat plaident pour que les CEE viennent davantage abonder les financements dédiés aux dispositifs MaPrimeRénov parcours accompagné pour les maisons individuelles et MaPrimeRénov’ copropriétés qui subventionnent des travaux de rénovation performante. Une hausse de l’abondement direct de ces dispositifs permettrait d’une part de fortement réduire les frais et marges du système, les fraudes liées à l’absence d’accompagnement indépendant des ménages, ainsi que les effets d’aubaine, qui sont très limités pour les rénovations performantes. Cela renforcerait d’autre part les impacts énergétiques avec des économies d’énergie et des réductions de factures sans commune mesure avec le système actuel (voir chiffrages dans la partie “Les recommandations portées par le réseau Cler et Agir pour le climat permettraient des économies d’énergie trois fois supérieures au système actuel”).

Renforcer la capacité d’agir des collectivités territoriales pour lutter contre la précarité énergétique

En matière de lutte contre la précarité énergétique, les CEE financent notamment le programme Slime piloté par le réseau Cler depuis 2013. Ce programme ambitieux et efficace a permis, depuis sa création, à 80 collectivités d’accompagner plus de 100 000 ménages en situation de précarité énergétique. Pour la période actuelle du programme, ce sont environ 50 millions d’euros qui sont reversés à l’ensemble des départements, métropoles et communautés de communes engagés dans le programme pour agir concrètement sur le terrain. Sans les CEE, ces collectivités ne pourraient pas aujourd’hui continuer à repérer et accompagner les personnes en difficultés financières, vivant dans un habitat souvent indigne, et lutter contre le non-recours aux dispositifs d’aides (chèque énergie, aides à la rénovation énergétique).

C’est en soutenant de tels dispositifs et de tels programmes qui mêlent innovation sociale et accompagnement de qualité que le dispositif des CEE pourra permettre de réelles économies d’énergie tout en soutenant les personnes les plus fragilisées dans leur accès à l’énergie et à un confort minimal.

Répondre à l’enjeu de transition du secteur des transports

De la même façon que les aides à la rénovation énergétique s’adossent à un dispositif d’accompagnement technique et social des ménages, les aides aux solutions alternatives de mobilité doivent être complétées d’un dispositif d’accompagnement à la mobilité durable et inclusive ciblée sur les ménages les plus précaires et les territoires vulnérables. L’accompagnement des personnes et des élus locaux est essentiel pour leur permettre de connaître les solutions de mobilité disponibles, de pouvoir les utiliser, mais aussi de réfléchir à leurs besoins en mobilité et à des options de démobilité.

Les recommandations portées par le réseau Cler et Agir pour le climat permettraient des économies d’énergie trois fois supérieures au système actuel

Impacts comparés d’une enveloppe CEE à 10 Mds€/an sans transformation du système vs. un fléchage à 100% vers les alternatives efficaces

Sources : ONRE 2022, ONRE 2023 et Bilan Anah 2024 pour les aides et impacts des différents types de travaux + T&E 2022 pour les impacts des véhicules électriques vs. thermiques.

(1) “Cumac” est la contraction de “cumulé” et “actualisé” : cumulé sur la durée de vie de l’installation et actualisé en tenant compte de la déperdition de performance de cette installation au cours du temps.

(2) Environ 30 millions d’euros pour gérer 500 millions d’euros par an selon un rapport de la Cour des comptes de 2018 (p. 24).

(3) Une partie de l’enveloppe des CEE (environ 200 millions d’euros pour la 5e période) finance des programmes d’information, de formation, d’accompagnement et d’innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique ou de réduction de la précarité énergétique, tels que le dispositif “Mon Accompagnateur Rénov’” dont l’objectif est d’apporter un accompagnement adapté et personnalisé des ménages afin de renforcer la qualité et l’efficacité des travaux de rénovation énergétique qu’ils engagent.

La rénovation énergétique des logements mobilise des moyens financiers publics et privés considérables. Rendre efficace l’usage de ces moyens doit répondre à la fois à l’enjeu climatique, à la préservation du pouvoir d’achat et à la justice sociale.

Malgré des failles importantes, le dispositif des CEE contribue à financer des éléments essentiels de la politique publique de rénovation énergétique et de lutte contre la précarité énergétique. Nous demandons au gouvernement de flécher les CEE en priorité vers les dispositifs les plus efficaces tels que les aides aux rénovations performantes, les solutions alternatives de mobilité durable et inclusive ainsi que les programmes d’intérêt général d’accompagnement des ménages et des collectivités.

Les CEE sont une taxe privée qui pénalise surtout les ménages résidant dans des maisons peu isolées et gros rouleurs. Or plus de la moitié des montants prélevés sont captés par les marges des acteurs de ce système, ainsi que par des fraudes et des effets d’aubaine massifs. Il est donc urgent de transformer ce dispositif pour en améliorer les impacts énergétiques réels, en particulier pour les ménages pénalisés.

CONTACTS PRESSE :

Célia Le Postec

Responsable relations presse et communication politique – réseau Cler

celia.lepostec@cler.org – 07 69 95 57 40

Françoise Jouet

Consultante en communication – Agir pour le climat

fjouet.hercend@gmail.com – 06 07 38 52 79