Nicolas Desquinabo est un expert des politiques publiques. Il réalise une série d’analyses des politiques en matière de transition écologique et énergétique. Trois sujets ont déjà fait l’objet de ses analyses : les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique (à retrouver ici), les politiques énergétiques françaises (à retrouver ici) et les politiques agricoles (à retrouver ici). Dans ce volet, il s’attaque aux politiques de mobilités et ses incohérences vis à vis des objectifs climatiques.

Plus de 90% des transports consomment du pétrole et, sont responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre (seul secteur en hausse depuis 1990). Ceci expose la France à plusieurs problèmes majeurs :

- Une forte dépendance stratégique auprès de pays parmi les moins sûrs (ex-URSS, Moyen-Orient, Golfe du Niger, etc.) ;

- Une perte économique allant de 30 à 60 Mds € par an pour les seuls transports, soit la grande majorité du déficit commercial et l’équivalent d’au moins 500 000 emplois « perdus » ;

- Des dommages sanitaires divers, en particulier 4000 morts/an liés aux accidents et au moins 50 000 morts/an liés aux pollutions des véhicules thermiques.

Compte tenu de ces enjeux, l’ambition générale des politiques de transports est d’améliorer les mobilités, tout en réduisant les pollutions et nuisances associées. Pour y parvenir ces politiques ont pour objectifs de réduire la consommation des moyens de transport et d’augmenter la part « modale » des transports « non fossiles » avec comme cibles :

- 25% des voyages (en « voyageurs x km ») en transports collectifs non aériens en 2020 (contre 18% en 2008), en augmentant les infrastructures de transports collectifs (trains, trams, bus en voie propre) ;

- 25% des marchandises (en « tonnes x km ») en ferroviaire et fluvial en 2022 (contre 13% en 2008).

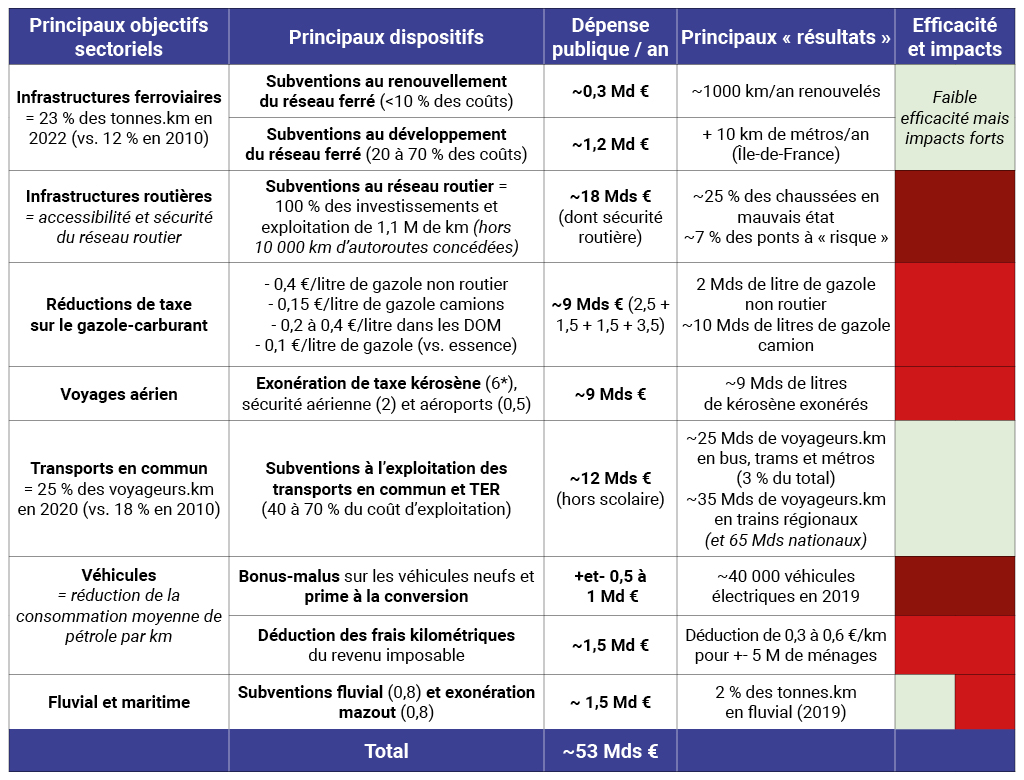

Dans ce cadre, les politiques des transports mobilisent plus de 50 Mds € par an de dépenses publiques :

Sources : Documents budgétaires et dépenses fiscales, Comptes des transports, Cour des comptes, Grand Plan d’Investissement, Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et bilans Arafer.

* Avantage fiscal « complet » de l’exonération, voir I4CE 2019.

- la modification des pratiques de voyage est 3 fois plus lente que prévue : la part des voyages en transport « collectif » est passée de 17 % à 19 % en 10 ans (précisé dans le Bilan annuel des transports en 2019 du Ministère de la transition écologique, p. 131 : ~170 Mds voyageurs.km en train, métro, trams, cars et bus sur un total de 1 000 Mds de voyageurs.km, dont 80 % en voiture) ;

- le fret ferroviaire et fluvial a régressé depuis 10 ans (de 13 % à 12 % du fret total cumulant 360 Mds de tonnes.km dont 320 Mds par camion), alors que sa part devait doubler ;

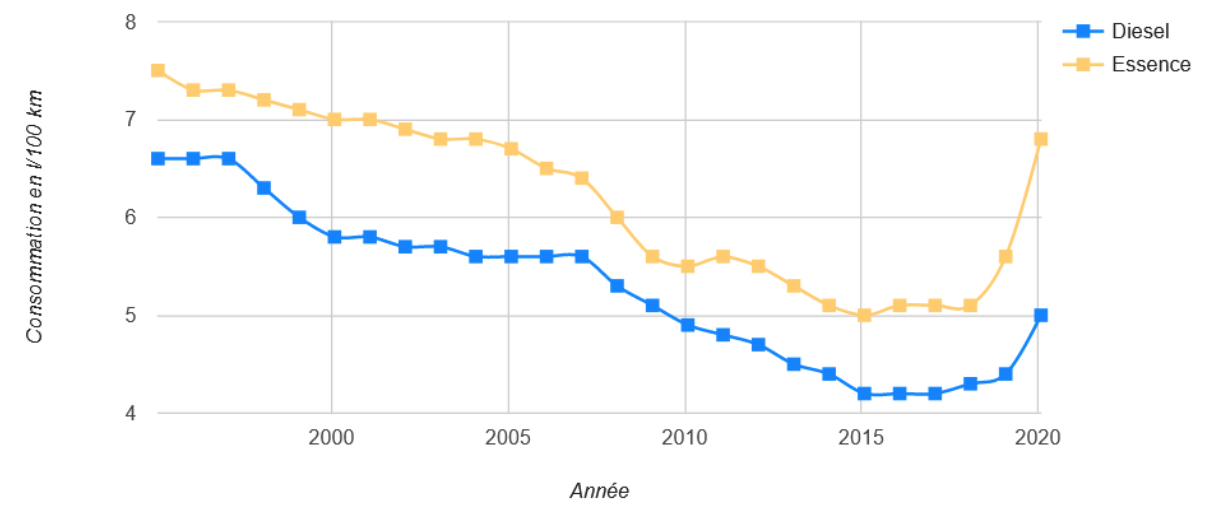

- les consommations des véhicules thermiques sont en hausse pour les véhicules neufs (+ 20 % entre 2015 et 2020), alors qu’elles devaient baisser…

Les « inversions » : quasiment rien pour le ferroviaire, sur-soutien du fret routier et malus dérisoires

Alors que le premier type d’objectif est d’augmenter la part du ferroviaire, les soutiens aux infrastructures privilégient toujours fortement le routier, bien que le réseau soit parmi les plus développés au monde (2 à 4 fois plus long que ceux des voisins européens et quasiment aussi long que le réseau du Canada) et que les prix du pétrole soient au plus bas (jusqu’en 2021). En effet :

- les soutiens publics aux infrastructures ferroviaires sont quasi-nuls pour le renouvellement (0,3 sur 3,5 Md € de dépenses/an de la SNCF) et en forte baisse pour le développement (~1,2 Md/an dont la moitié pour le Grand Paris Express contre plus de 2 Mds/an en 2005-2015). Le réseau est donc toujours dégradé tandis que sa taille a été réduite progressivement de 40 000 à 28 000 km (dont 2 600 km de lignes à grande vitesse et 1 200 km de métros et trams, bilan 2019). Le réseau ferré est ainsi principalement financé par ses usagers (notamment pour les grandes lignes), qui doivent payer sa construction et son entretien-renouvellement, ainsi que les intérêts de la dette (~1,2 Md €/an, Cour des comptes 2018) ;

- à l’inverse, les soutiens aux infrastructures routières couvrent toujours 100 % des coûts et font reposer la dette routière et ses intérêts sur l’État et non sur ses usagers (hors autoroutes concédées). En conséquence, après une très forte croissance durant la fin du 20e siècle, le réseau routier se développe toujours de 10 000 km par an (sur 1,1 M de km existant), avec des investissements publics qui restent 10 fois plus élevés que pour le ferroviaire (18 vs. 2 Mds €/an), auxquels s’ajoutent la prise en charge par l’État des intérêts de ces investissements (le total des intérêts ne semble pas avoir été estimé, mais il dépasse 1 000 Mds € pour les seules dépenses depuis 1960). Pourtant, malgré ces soutiens importants, l’état du réseau, historiquement de bonne qualité, est plutôt en dégradation.

S’agissant des voyageurs, les taxes sur les carburants pétroliers modèrent ce soutien important à la route (20 des 32 Mds de TICPE en 2019 sont payés par les voitures des particuliers), alors que les subventions aux services de transports collectifs (6 Mds par an pour les TER) rendent moins coûteux les voyages de courtes distances. Pour autant, la « longueur » 40 fois inférieure du réseau ferré reste un frein majeur, quel que soit le prix des billets ou des carburants. Malgré ce « boulet » historique, la plupart des projets ferroviaires prévus pour 2015-2025 ont été repoussés après 2030 depuis la « pause » décidée en 2013. Or ce sont les nouvelles LGV initiées dans les années 2000 qui ont relancé la part du ferroviaire (+7 % en 2017) qui régressait depuis 2011 (après une augmentation dans les années 2000, également en lien avec de nouvelles LGV). De plus, c’est la forte rentabilité de ces LGV qui permet à la SNCF de financer seule le reste du réseau (voir la stratégie de confusion sur les « dépenses du TGV au dépend des trains du quotidien »).

Ce sous-investissement dans les infrastructures ferroviaires contraste également avec le soutien public massif de l’aérien (~9 Mds €/an voir tableau), pourtant en concurrence directe avec le ferroviaire pour les moyennes distances. Ainsi, les trajets en TGV ne bénéficient pas de soutien public alors que les lignes aériennes concurrentes représentent plus de 80 M de voyages par an (en France ou vers les pays frontaliers, soit davantage que les voyages en train équivalents de 500 à 1 000 km).

Un soutien stratosphérique au fret routier long, pourtant fossile et surtout étranger

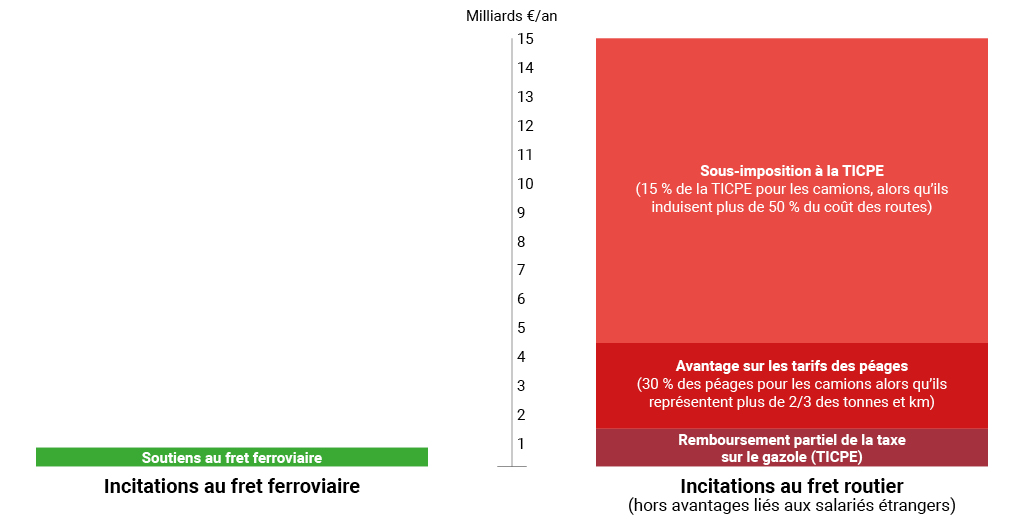

- le fret ferroviaire bénéficie de moins de 200 M€ de subventions par an (voire moins compte tenu de la surestimation par SNCF Réseau du coût « normal » du péage) ;

- les coûts de péages sont proches de ceux des pays comparables, malgré un réseau nettement moins bien entretenu (« l’âge moyen » des infrastructures est par exemple 2 fois moins élevé en Allemagne, où la part du fret est 2 fois supérieure) ;

- la mauvaise qualité des infrastructures (par exemple, les goulots d’étranglement à Lyon, Nîmes et Dijon et les lignes non électrifiées, déjà soulignés dans les rapports du Sénat et du CGDD de 2010) implique de nombreux problèmes de fiabilité ;

- cette mauvaise qualité des infrastructures aggrave la mauvaise qualité des « sillons » : malgré une réservation souvent demandée plusieurs mois à l’avance, les trains de marchandises subissent 3 à 4 fois plus de problèmes de réservations que les trains de voyageurs (24 % de sillons refusés ou précaires pour les marchandises contre 7 % pour les trains de voyageurs).

À l’inverse, le fret routier bénéficie d’un réseau 40 fois plus important, nettement mieux entretenu et quasiment gratuit : totalement gratuit sur les routes, avec des péages à prix réduit sur les autoroutes et avec la possibilité (pour le fret international) d’échapper aux taxes sur les carburants (qui sont très limitées dans certains pays voisins). De plus, le fret routier de longue distance bénéficie d’avantages salariaux et fiscaux, en recourant massivement à des salariés étrangers (40 % des km en transit ou à l’intérieur du territoire) payés aux conditions de leur pays d’origine, alors que le transport ferroviaire emploie des salariés français.

Subventions et avantages publics au fret ferroviaire vs. routier

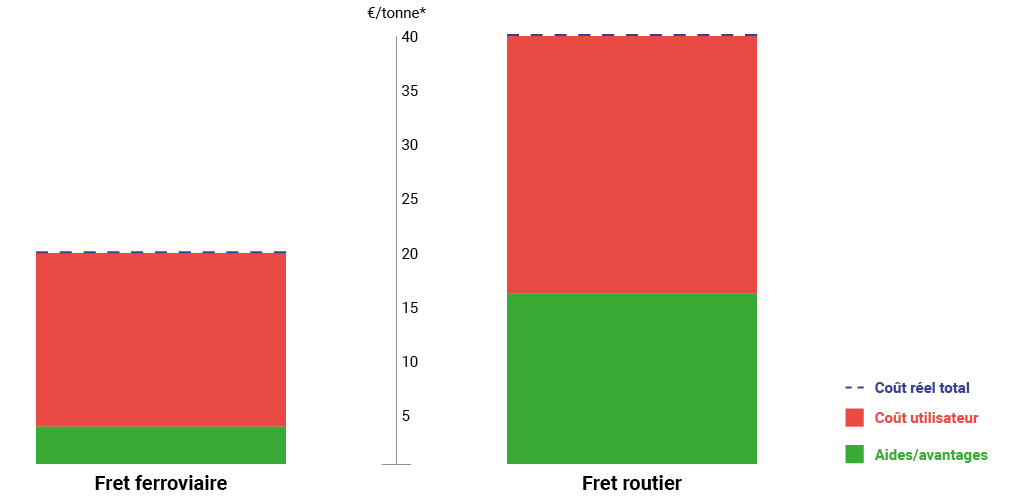

Ce soutien global massif au fret routier permet une forte réduction de son coût à la tonne/km pourtant « naturellement » plus élevé pour les longues distances (les trains de fret peuvent charger +/- 1000 tonnes contre +/- 25 tonnes pour les semi-remorques). Compte tenu des autres avantages du routier (notamment la souplesse de réservation et l’absence de rupture de charge), ce moindre surcoût à la tonne lui permet d’être nettement plus compétitif dans la majorité des cas :

Coût avant/après avantages publics du ferré vs. routier longue distance

* Coût moyen pour 400 km avec charge optimisée (CNR), hors surcoûts liés aux ruptures de charge pour le ferroviaire / Avantages routiers (sous-imposition « routes » et péages réduits) estimés à +/- 0,7 €/km*400 km/20 tonnes.

- le manque d’investissement dans les infrastructures ferroviaires réduit fortement la taille des marchés « accessibles » au ferroviaire, en accentuant les contraintes de disponibilité des sillons, de fiabilité des horaires et de ruptures de charge (transférer les marchandises sur un camion pour faire les derniers kms jusqu’à une usine ou un entrepôt) ;

- pour les transports de marchandise les plus « planifiés à l’avance » et adaptés au train (notamment la chimie, les grands travaux, l’acier et les céréales), l’avantage de coût « naturel » du fret ferroviaire est fortement limité par l’octroi aux camions d’infrastructures quasi gratuites, alors qu’ils sont responsables de la majorité des coûts d’entretien. Dans les cas (fréquents) où une rupture de charge est nécessaire, le ferroviaire devient alors plus coûteux, alors qu’il devrait être moitié moins cher.

Des malus dérisoires et d’autres incitations à la pollution « aisée »

- les bonus « véhicules bas carbone » et les primes à la conversion peuvent dans certains cas être élevés (jusqu’à 11 000 € en cumul), mais restent insuffisants au regard des surcoûts des véhicules électriques. Ces surcoûts dépassent encore souvent 10 000 € après bonus et primes, alors que les gains de carburants dépassaient rarement 500 € par an (jusqu’à fin 2021). De plus, le déploiement des bornes de recharge rapide est très en retard : 53 000 « points » de recharges publiques sont installés fin 2021 contre un objectif de 100 000, dont seulement 5 % rechargent en moins de 30 minutes, ce qui constitue l’autre frein majeur à l’achat (France stratégie), notamment pour les ménages avec un seul véhicule. En conséquence, moins de 3 % des véhicules neufs ont bénéficié d’un bonus « électrique » en 2019, contre plus de 40 % en Norvège. Les ventes ont doublé en 2020 (en lien avec une surprime temporaire de 4 000 €), mais concernent à 35 % des entreprises. Ce bonus a été élargi en 2020 aux hybrides rechargeables (5 % des ventes), malgré des émissions réelles 3 à 4 fois supérieures aux performances annoncées (les utilisateurs les rechargent rarement), ce qui les rend plus polluantes que certaines thermiques (en raison du poids des batteries) et biaise de manière croissante les données « officielles » sur les émissions de CO2 (voir « dieselgate » ci-dessous) ;

- de l’autre côté, les malus concernent davantage de véhicules neufs que les bonus (15 à 35 % selon les années), mais sont en quasi-totalité inférieurs à 1 000 € (Note d’analyse de la Cour des Comptes CAS Auto et rapport « Bonus-malus automobile : la nécessaire évaluation » de I4CE). Leur effet sur les décisions d’achat est donc marginal. Au global, la quasi-totalité des ventes n’est donc réellement impactée ni par le bonus, ni par le malus. Les véhicules polluants ont même une part de marché en forte augmentation (notamment les SUV), ce qui a récemment fait exploser la consommation moyenne des véhicules neufs :

Évolution de la consommation moyenne – Véhicules particuliers neufs vendus en France

Sources : carlabelling.ademe.fr/chiffrescles, 2021

Comme si ce recul de 20 ans ne suffisait pas, le barème des malus a récemment été réduit (le malus pour 153 g de CO2/km passe par exemple de 2 000 à 400 € entre 2019 et mi-2020) afin de « compenser » la modification des méthodes de mesure des émissions qui a fait suite au dieselgate(1). Par ailleurs, la « prime à la conversion » des véhicules anciens a été élargie à l’achat de véhicules d’occasion (émettant moins de 130 g de CO2/km), ce qui a accentué les effets d’aubaine : 1 000 € ne sont pas vraiment nécessaires pour les occasions de 2006 qui valent moins de 2 000 € à l’Argus. Surtout, la majorité de cette prime a été utilisée pour acheter des modèles d’occasion dont les émissions sont 30 % supérieures aux petites essences récentes… et très proches, voire parfois supérieures à celles de modèles plus anciens mis à la casse.

Autre mesure prévue, l’augmentation des fiscalités sur les carburants (14 Mds d’€/an hors TVA), qui était en réalité à visée budgétaire (de l’aveu même du gouvernement auprès de l’UE). Elle a été « suspendue » en 2019 suite à la crise des Gilets jaune, en raison de sa non-compensation pour les ménages modestes et contraints (d’effectuer de longues distances en voiture pour aller à leur travail). L’absence de compensation de la taxe carbone pour ces ménages est d’autant plus surprenante que les incitations (limitées) aux véhicules « propres » s’inscrivent dans un contexte fiscal à la fois favorable au carbone et « régressif » (= la redistribution va des moins aisés aux plus aisés). En particulier, la déduction des frais kilométriques de l’impôt sur le revenu compense les malus pour les ménages aisés (IDDRI 2012). Plus globalement, cette déduction kilométrique subventionne l’allongement des trajets des 30 % de ménages les plus aisés (pour plus d’1,5 Md d’€ par an), alors que les 30 % les moins aisés n’y ont pas droit et que les revenus moyens les plus concernés en profitent peu. Malgré ces « surcompensations » pour les ménages aisés, une compensation pour les ménages moyens et modestes a donc été exclue, au profit de la baisse des cotisations et impôts sur les entreprises et les ménages aisés (voir le bilan des baisses de prélèvements). Ces politiques semblent éloignées, mais en réalité « tout est lié ».

Nous verrons dans un 4e volet de cette série le détail des politiques « inversées » de l’agriculture, qui sont au cœur des enjeux d’« empreinte » globale des consommations (en termes de gaz à effets de serre, mais également de pollutions diverses) et de l’abolition de facto des réglementations par les traités commerciaux.

(1) Les écarts étaient croissants entre émissions de CO2 « réelles » et « estimées », y compris sans trucage des logiciels : de +10 % en 2000 à +40 à 50 % en 2018, grâce aux « souplesses » et biais massifs des procédures de test en laboratoire, voir France Stratégie. La nouvelle norme WLTP, un peu plus « réaliste » devrait augmenter d’environ 20 % les émissions estimées (vs. l’ancienne norme NEDC).